まちづくり協議会とは

まちづくり協議会は、様々な人と人がつながり、その地域で活動するすべての住民、各種団体、ボランティア有志などで構成される、誰もが参加できる場です。

集まったみんなが作ったルールで、みんなが考え行動し、自分たちの“まち”をよりよくし、いつまでも安心して楽しく、幸せに暮らせる“まち”を創り、育て守っていくことが活動目的です。まちづくりには、道路や公園の整備など市が行うハード面のまちづくり、健康づくりやリサイクルなど、ソフト面までも含めた住民が主体的に行うまちづくり、住民と市が協働で行うまちづくりがあります。

まちづくり協議会は、住民が生活に関わる様々な分野において、より良いものにするための取り組みをしています。居住地の都市化や生活環境の変化、個人の価値観の多様化の中、地域コミュニティの大切さ、また、防災、防犯をはじめ地域の住民が連帯し、お互いに助け合うことの重要性が高まっています。このような地域課題の解決に向けて、自治会や各種団体などお互いの理解を深め、協力して地域課題の解決を図ります。

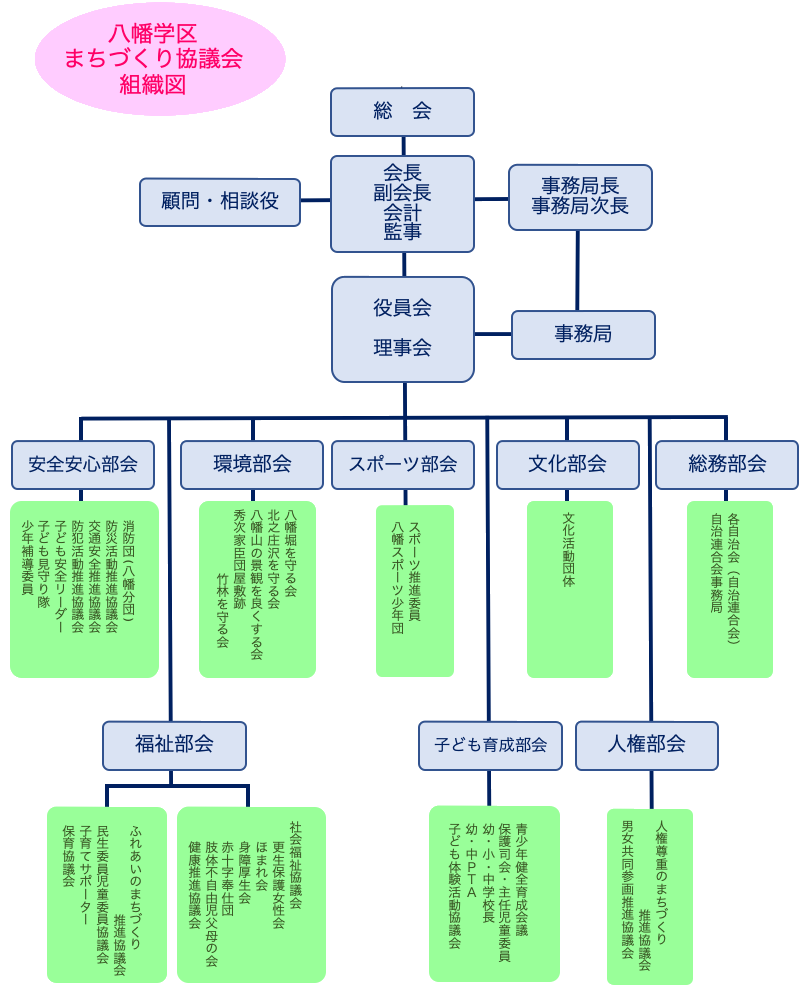

私たちが住む八幡学区まちづくり協議会には、安全安心部会、福祉部会、環境部会、子ども育成部会、スポーツ部会、文化部会、人権部会、総務部会の8つがあります。それぞれが横のつながりを持ちながら、イベントや行事を企画・運営し、地域の防災活動、交通安全活動、福祉活動、環境美化活動などをしています。また、地域の情報収集・発信、各種団体等との連絡調整など、組織の中と外を繋ぐ組織全体をまとめる役割を担っています。

習字、俳句やお茶など、何か趣味を持ちたい、健康づくりがしたい、また、リサイクルや防災などについて学びたいなど、興味がある方は、一度コミュニティセンターを往訪されてはいかがですか?みんながにぎやかに集う、納涼まつりや秋まつりもあります。何か自分に合ったものが見つかるかも知れません。知らない人同士がつながり、人の輪が広がるでしょう。スポーツ、文化などのグループでの施設利用もできます。

みんなをサポートし、出会いの場所を提供する、みんなが笑顔になれる場が、八幡学区まちづくり協議会です。

まちづくり協議会とは、地域の環境を良くすることを目的とし、地域住民の相互の親睦及び交流を深め、自分たちのまわりでどのような課題があるかを地 域住民の視点で検討し、まちづくりを進めます。

八幡学区まちづくり協議会のビジョン

まちづくりの基本テーマである<安全安心の確保><福祉の充実><自然環境の保護>を見据えた上で、将来「八幡学区がこんなまちであったらいいな」とみんなが共感できる5つの将来ビジョンを目指してまちづくり活動を推進します。

1 歴史・文化が息づき、住んでいて誇りに思える町

この町にある、八幡堀や歴史的町並み、祭りや生活文化など他の地域にはないこの町の特性を次の時代を担う子ども達との関わりを通じて大切にしていきたい。

2 恵まれた自然環境を大切にし、美しい風景をみんなでつくる町

八幡山や水郷、市街地を包み込みように広がる農地など、恵まれた環境を活かし、身近な環境美化や町の景観づくりなどに取り組み、美しい風景をみんなでつくっていきたい。

3 子ども達やお年寄りも安心して暮らせる町

「交通安全」、「防犯」、「防災」の3つの柱を掲げ、日頃の地域でのふれあいや見守り活動が自然と行われ、子ども達やお年寄りがいつまでも安心して暮らせる町でありたい。

4 一人ひとりの顔が見え、お互いに声を掛け合える町

互いに声を掛け合い、相手のことを思いやり、尊敬し、助け合うことを忘れずに人と接することができる気持ちの良い町をつくりたい。

5 新たな出会いと創造・交流が生まれる活力のある町

豊富な歴史・文化や自然環境など、このような地域資源を生かしながら人々の交流によって、新たな価値あるモノが次々に生まれ、活力が育まれる町でありたい。

III .各部会の紹介

◆安全安心部会

交通安全・防災・防犯の観点から、学区民が安心してくらせるまちづくりを推進するための事業に取り込む。

主な事業:青パト巡回活動・安全安心フェスタ・交通安全標語 他

◆福祉部会

福祉に対する課題が多様化・複雑化する中、自治会・他部会・福祉関連団体との連携を図りながら協力し合って、安心して暮らせる福祉の充実したまちづくりを目指す。

主な事業:親子プレーステーション「たんぽぽ」・ワンコインカフェ「ほっこり」・福祉フェスタ・子ども食堂・みまもり市 他

◆環境部会

各自治会との連携を保ちながら、近江八幡市環境基本計画に基づき、八幡学区において地域住民の環境意識の高揚と実践活動を推進するとともに、身近な環境美化やまちの景観づくりに取り組み、美しい風景をみんなでつくっていく。

主な事業:八幡堀一斉清掃・花いっぱい運動・クリーウォーク 他

◆子ども育成部会

地域の連携体制を充実させ、地域の子どもを見守る環境づくり、郷土に学び、未来に活かす子ども達の力を伸ばすことを目的として活動する。

主な事業:あいさつ運動・寺子屋事業・青少年健全育成大会・子ども体験活動 他

◆スポーツ部会

「いつでも・どこでも・だれでも」参加できる事業を実施することにより、学区民の健康維持・増進を図り、スポーツ活動を通じて学区民相互の連携と親睦を図ることを目的として事業を実施する。

主な事業:ふれあいチャレンジ広場・区対抗競技大会・市民運動会 他

◆文化部会

学区民の歴史・文化・芸術・生活・環境等についての知識・教養を高める生涯学習事業を推進するとともに、学区民の誰もが楽しめる文化活動事業を推進する。

主な事業:納涼まつり・文化のつどい・生涯学習講座 他

◆人権部会

さまざまな学習を通じて学区民の人権意識を高め、一人一人が大切にされ、「差別」や「排除」、「いじめ」などと縁遠い、豊かな人権文化にあふれる八幡学区を目指す。

主な事業:「住みよい町づくり推進講座」・人権尊重のまちづくり懇談会・人権フェスタ 他

◆総務部会

自治会(自治連合会)との連携を図りながら、八幡学区にまちづくり活動に関する応報・啓発活動を推進する。

主な事業:「まち協だより」の発行、ホームページの管理・まちづくり研修 他

IV .組織図

Ⅰ.まちづくり協議会の必要性

協働のまちづくり基本条例はこちら

条例の詳しい解説はこちら

「協働」になるためには段階がある。

住民参加の概念については、米国の社会学者のシェリー・アーンスタインが「市民参加の梯子」 という表現で説明しています。アーンスタインは「住民の参加とは、住民に対して目標を達成できる 権力を与えること」と定義して、どの位置にいるかを確認しながら最終的な目標である市民管理を目指して一歩一 歩進んでいくことが必要であるとし、そのステップを次のように示しました。

- 市民管理:市民が管理

- 権限委任:市民に行政がもつ権限を委譲

- 協働:住民と行政が共に悩み、知恵を出し合い、解決する段階。立場は対等。

- 懐柔 :いいとこどり。意見は聴くがそれを政策にどう反映するか、というときに行政がやりやすいことだけ取り入れる

- 意見聴取:耳を傾ける段階。協議の場を設けたり、パブリックコメントを募る等。

- 情報提供:情報をきちんと提供する段階

- セラピー:行政の一方的なまちづくりに対することへのガス抜き、治療的アクション

- 操作 :行政主導のまちづくり、説得型